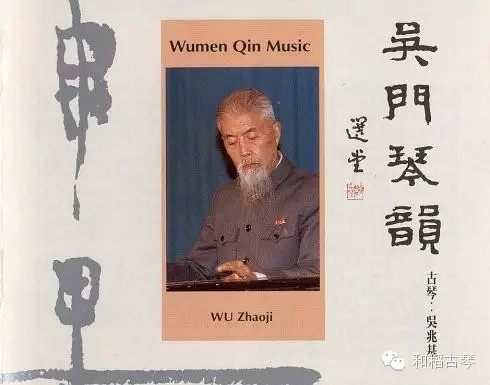

【琴家】吴兆基先生--数学教授、古琴演奏家、太极拳大师

吴兆基(1908-1997),出于湖南洞庭水乡,长于江南太湖胜地。

吴门即苏州之别称,乃中国具有两千五百余年历史之文化名城。吴氏之父吴兰荪先生,亦深谙琴艺,源于岭南派,由于长期居信姑苏,其风格亦渐接近熟派。吴氏之老师则为吴浸阳先生,原籍四川,弱冠后离蜀而往来于苏、沪、杭间,因而其风格融汇了川、熟二派之长。

明代晚期严天池振臂疾呼,抵制琴坛不正之风,开创虞山派,把吴派琴学推向一个新阶段。清代吴中琴家蒋文勋评论:“吴派后分为二,曰虞山、曰广陵。”此两支脉络人才济济,琴谱广博。清末至三十年代,熟派(即虞山派)更风行一时。从《今虞》琴刊的琴人问讯录中可以看到这个盛况。那时,不仅仅是吴地琴人多为熟派,一些湘、蜀名家亦“派拟虞山”。清中期崛起的广陵派,按蒋氏所言即为吴派的另一支。而通常琴界说:广陵源自虞山,又派生诸城,再生梅庵。无论哪种说法,可以认为广陵派是吴派在清代的演变支脉,而又自成一派。至近代,吴派又演化派生虞山吴氏和吴门琴派。如所周知,古琴大师吴景略、吴兆基两位分别是这两个流派的代表人物。早在今虞初期,吴兰荪、吴浸阳两前辈宗师在承传吴派、熟派的同时已渐开吴门琴风。到了吴兆基大师手上,得到进一步发扬光大,海内外琴人称誉为“吴门琴韵”。

吴兆基先生在对琴艺长时间的揣摩和钻研下,已形成自己之独特风格。吴氏的演奏倾向于传统和平温厚的特色,虽然用钢丝弦弹奏,却保留了丝弦温柔敦厚深醇的韵味。正如他自己说:“在描写风云激荡、情绪昂扬的曲子时,多采用沉稳的手法;在描写明媚风光、柔情深思的曲子时,则采用流滑细腻的手法。力避吟、猱、绰、注不分,处处大幅度颤抖,甚至卖弄花招以哗众取宠。在取音方面,多采取轻、缓、恬淡手法,不追求速度,避免力度的夸张,常以宁静淡泊自勉。”

身为苏州大学数学系教授的吴兆基老先生,以他卓越的古琴演奏艺术蜚声我国音乐界。然而对于他独树一帜,精湛绝伦的太极拳艺术和炉火纯青的内家功夫,却知者廖廖。究其原因,大抵因先生虽身怀武功绝艺,却藏锋不露;又因其技艺高深莫测、不同凡响,反为平庸者所不识;然而,吴兆基先生毕竟在我国武林中,素为行家推崇和赞誉。已故著名武术家王子平先生在谈到太极拳术名家时曾多次指出,“当今太极高手,吴兆基先生该算一个”。先生之技,由此当可窥其一斑。

吴兆基先生虽已耄耋之年,然察其容貌,鹤发童颜,星目朗朗,精神矍耀异乎常人。这是长期锻炼的效果。先生练拳将近六十年,尤喜内家拳术。1927年,在他二十岁时就拜太极名家陈微明先生学杨氏太极拳;翌年夏季,河北邢台太极圣手李香远先生来苏州访友,与吴兆基先生邂逅;吴观李香远先生操练太极拳术开合有致,意气鼓荡,实已臻出神入化的太极上乘功夫;比之陈微明师尤胜一筹;乃向李师虚心求教,李老颇嘉其诚将太极拳学派中之真诀,如:阴阳虚实,开合,提放之术,以心引气,导引等方法,莫不次第倾心传授;吴遂得太极拳术真谛,又参阅古人拳术经论,兼以攻读周易、老庄等书,运用古代阴阳运动学说的哲理,参乎太极拳术之中,发愤苦练;期年余,拳技登堂入室;解放后,吴又接触到唯物辩证法的学说,从中受到启迪,开始以唯物辩证法的观点,对以往自己二十年间的研究成果进行批判和分析;他一方面继承古典拳经中合理、科学的成份,剔除唯心论和形而上学的糟粕;另一方面,运用矛盾对立统一的运动学说,将原太极拳套路中一些不合乎这一理论的架子动作,加以改革和扬弃。以古代传下的合乎矛盾学说的太极图,作为整理太极拳运动的基本规范。将原太极拳八十八老架式,缩减整理成了纯阴阳开合的四十八式运动套路;并在动作中,自始自终贯穿动静、虚实、刚柔、蓄发、快慢、进退、上下、左右、前后等对立统一的成份。结合内髓呼吸意气运动,强调呼吸和动作谐调的一致性。即,吸为开,为提,为蓄;呼为合,为放,为发的原则;将整个太极拳的锻炼分成三步功夫:练血化精,练精化气,练气化神;又有三种练法:练筋,练气,练神。至此,为我国太极拳的运动开辟了一条艺术发展的新途径。

•如果您喜欢这篇文章:请分享到朋友圈。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。